Zwischenphase: Internationalisierung

OnlineDoctor entwickelte seine Lösung weiter und war in der Schweiz erfolgreich unterwegs. Schon im ersten Jahr liessen sich 40 Ärzte von der Lösung überzeugen. Im sehr viel grösseren deutschen Markt gab es zu dieser Zeit immer noch ein Fernbehandlungsverbot. «Als das Gesetz dort geändert wurde und der Markt sich öffnete, hatten wir ein fertiges Produkt», sagt Tobias Wolf, «wir konnten extrem schnell expandieren.» Dafür nahm das Start-up mit einer eigens eingeschobenen Finanzierungsrunde, einer Pre-Series A, Geld auf: «Wir haben den Investoren gesagt: Jetzt ist ‹time to shine›, wir brauchen Kapital, wir müssen den deutschen Markt erobern.» Das benötigte Kapital, 2,5 Millionen Franken, hatte das Unternehmen schnell beisammen, in Deutschland gelang es OnlineDoctor dann, einen Verband von der Teledermatologie- Lösung zu überzeugen.

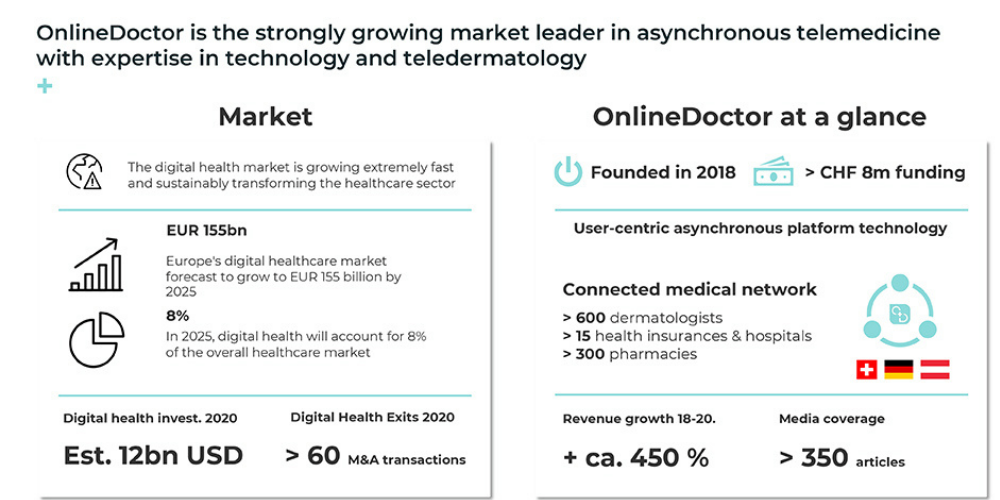

Inzwischen gibt es die Plattform OnlineDoctor auch in Österreich, in den drei Ländern sind über 600 Fachärzte angeschlossen. Mit 130 Dermatologen liegt der Marktanteil in der Schweiz bei 28 Prozent, in Deutschland mit 450 Ärzten bei etwa 15 Prozent. Kunden sind auch zahlreiche Spitäler und Kliniken, Krankenkassen sowie über 300 Apotheken. Auch für Krankenkassen liege der Nutzen von OnlineDoctor auf der Hand, sagt Tobias Wolf «Einerseits beinhalte die Lösung ein enormes Einsparungspotenzial andererseits stelle die Lösung den Patienten ins Zentrum.

Die Krankenkassen hätten realisiert, dass die Teledermatologie in Kombination mit der traditionellen Dermatologie ein zukunftsfähiges Modell sein werde. Das eine schliesst jedoch das andere nicht aus – im Gegenteil. Beschleunigt wurde der Wechsel von physischer zu digitaler Konsultation und damit das Wachstum von OnlineDoctor auch durch die Corona-Pandemie. Viele Menschen wollten nicht in eine Praxis gehen, in Deutschland waren in gewissen Bundesländern Arzt-Praxen ausser für Notfallpatienten zeitweise sogar geschlossen.

Dritte Phase: Wachstum

Der Finanzbedarf für die unterschiedlichen Phasen im Leben eines Start-ups ergibt sich aus jeweils unterschiedlichen Perspektiven. Ganz am Anfang geht es um die Frage, wie viel Manpower von eigenem Personal oder externen Dienstleistern es braucht, um ein Produkt zu entwickeln. In der folgenden Phase muss das Start-up gegenüber ersten Investoren den theoretischen Beweis erbringen, dass mit diesem Produkt Geld zu verdienen ist. Idealerweise kann das Start-up dann auch schon aufzeigen, dass sein Produkt im Markt funktioniert und dass erste Kunden gewonnen werden konnten. Nach diesen Schritten strebt ein Jungunternehmen die nächste Phase an: Eine erste grössere Finanzierung, um gezielt ins Wachstum der Firma investieren zu können. Dafür bracht es gegenüber den Investoren schlüssige Antworten auf Fragen nach der Grösse des Marktes, dem angestrebten Marktanteil und der Zeit, die benötigt wird, um diesen Marktanteil zu realisieren. Im Fall von OnlineDoctor war es durch den Expansionsschritt und die Zwischenfinanzierung nicht mehr nur die Absicht, den deutschen Markt zu erobern, das Start-up war bereits da. «Was es jetzt braucht, ist Kapital, um zu wachsen», betont Tobias Wolf. «Wir brauchen Sales-Forces, wir brauchen neue Leute im Produktentwicklungsbereich. »

Diese Wachstumsphase hat OnlineDoctor im Dezember 2020 mit einer Series-A-Finanzierung eingeläutet. 5,5 Millionen Franken wurden in dieser Runde aufgenommen, die Finanzierung war überzeichnet, OnlineDoctor konnte sich die Geldgeber und deren Gewicht somit aussuchen. Den Lead hat mit der Swiss Health Ventures AG ein Fonds der Krankenversicherung CSS. Weitere Geldgeber sind Mutschler Ventures, ein in der Starup-Szene sehr aktives Family Office aus Zug, und Pilot Rock Ventures aus den USA. Auch die bisherigen Kapitalgeber mit dem früheren Hauptinvestor Fortyone aus St.Gallen, der Venture-Capital-Gesellschaft EquityPitcher und dem Angel-Investor Ole Wiesinger (früherer CEO der Hirslanden-Gruppe) beteiligten sich an der Kapitalerhöhung. Mit Abschluss dieser Runde ist OnlineDoctor insgesamt über 8 Millionen Franken Risikokapital zugeflossen Für dieses Kapital mussten die Gründer jeweils Anteile an ihrer Firma abgeben. «Natürlich tut das zu einem gewissen Grad weh», räumt Tobias Wolf ein, «aber lieber habe ich weniger Anteile an einem Firmenwert, der relativ hoch ist, als 100 Prozent von einer Firma, die nichts wert ist.» Wichtig sei, dass kein Kontrollverlust daraus resultiere – zudem hätten die Investoren ja ihrerseits ein Interesse daran, dass die Bedingungen und das Upside, das Wertsteigerungspotential, für Gründer attraktiv blieben.