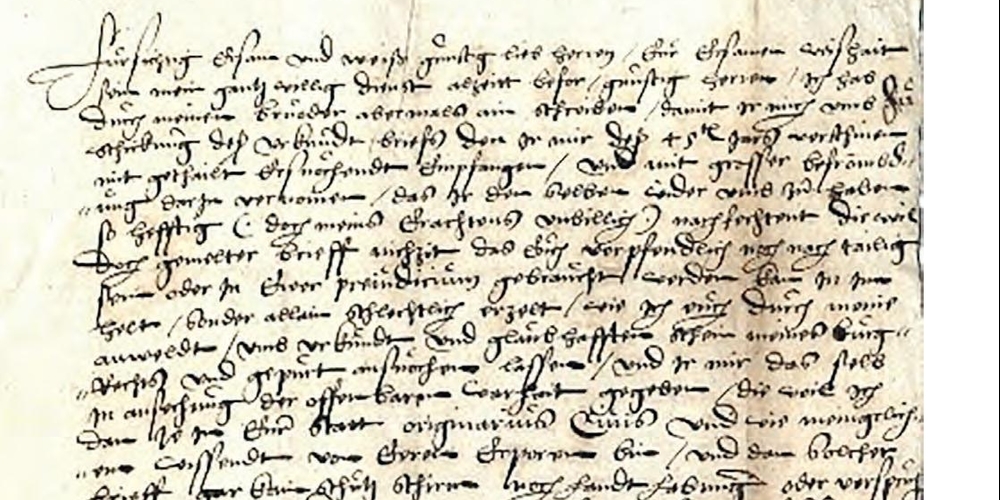

Im Spätsommer 1551 schrieb ein gewisser Hieronymus Sailer aus Augsburg dem Bürgermeister und Rat zu St.Gallen einen Brief und bat darum, sein Bürgerrecht zu bestätigen. «Und alß ich nummen ain guth ab zwai jaren von huus, hoff, wib und kinder und ausser landts bin (…) thue mich gegen euer weisheit dienstlich bedanckhen, dz ir mich (…) in urerm burgkrecht behalten wolt.»

Zwei Jahre darauf doppelte er in deutlich fordernderemTon nach: «Mit grosser befrömbdung darin vernomen, das ir den selben nachfechtent (…) dan so in eur statt originarius civis (…) von eeren erporen bin».

Warum insistierte ein St.Galler, der seit 1542 auch Augsburger Bürger war und sein Leben in den europäischen Wirtschaftsmetropolen verbrachte, auf der Beurkundung seines St.Galler Bürgerrechts? Verständlich wird dies nur vor dem Hintergrund eines grossen Spekulationsskandals, in welchem Hieronymus Sailer seine makellose Karriere und seinen guten Ruf ruinierte.