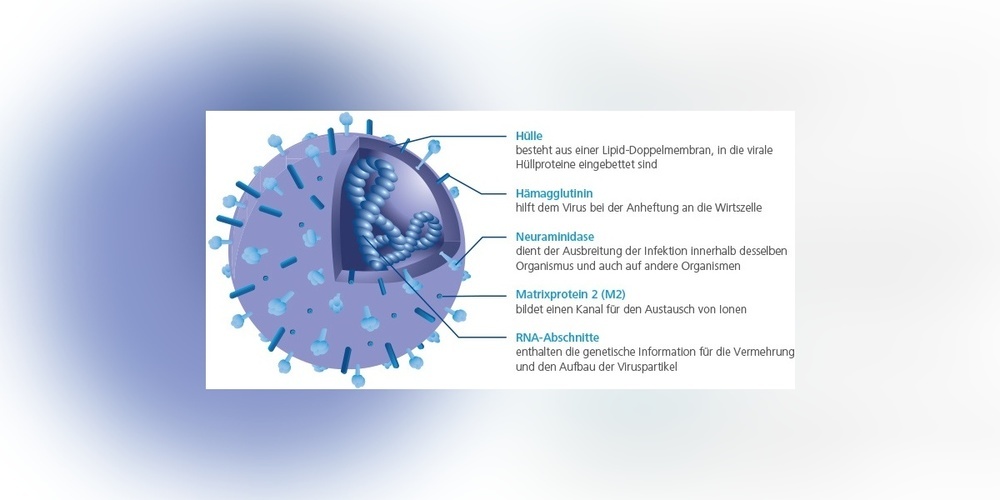

Viren müssen ihr Erbgut in die Zellen des Menschen einschleusen. Für diesen Vorgang brauchen Grippekeime etwas eine halbe Stunde. Dann sind die Schleimhautzellen der Nase und des Rachens infiziert.

In der Wirtszelle drin gelangt das Viren Erbgut, ohne das man es bemerkt in die Protein-Maschinen der Zelle ein. Daraufhin produzieren die Maschinen fast ausschliesslich Viren-Versatzstücke, dort werden sie in der Zelle zu Viren-Nachkommen. Nach etwas sechs Stunden entstehen aus der Wirtszelle neue Grippeerreger und damit ist der Reproduktionszyklus abgeschlossen.

In diesem Zyklus kann das Erbgut vom Virus mutieren. Einerseits kann er anders aussehen oder hat neue Fähigkeiten, manchmal auch beides. Und genau das macht dem menschlichen Immunsystem zu schaffen.

Warum ist das so?

Die Abwehr des Körpers erkennt die veränderten Grippeerreger nicht, deshalb muss er jedes Jahr aufs Neue gegen den wandelnden Feind kämpfen.

Verantwortlich können zwei Prozesse sein, einerseits die Gendrift, andererseits der Gen-Shift. Gendrift bedeutet, dass das Erbgut langsam und Punkt für Punkt mutiert. Beim Gen-Shift verändern sich ganze Gen-Blöcke.