Sankt Galli Brunnen

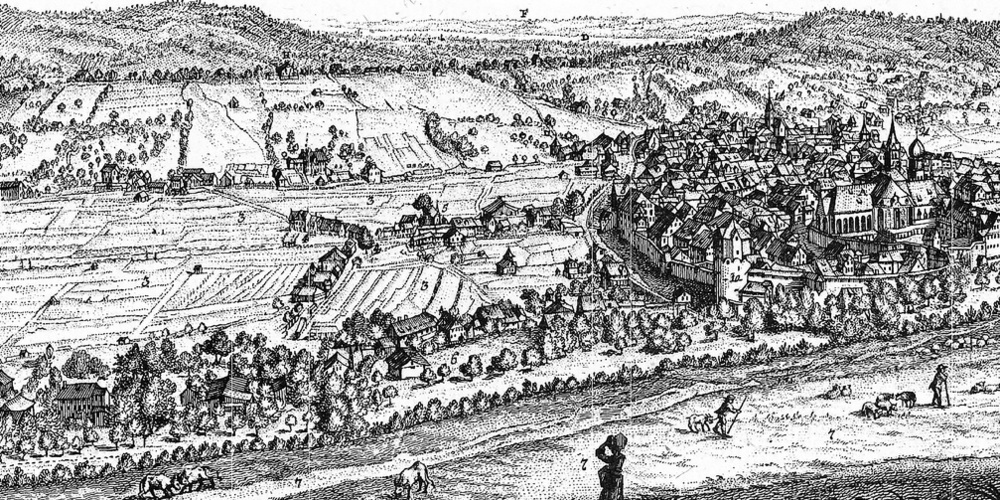

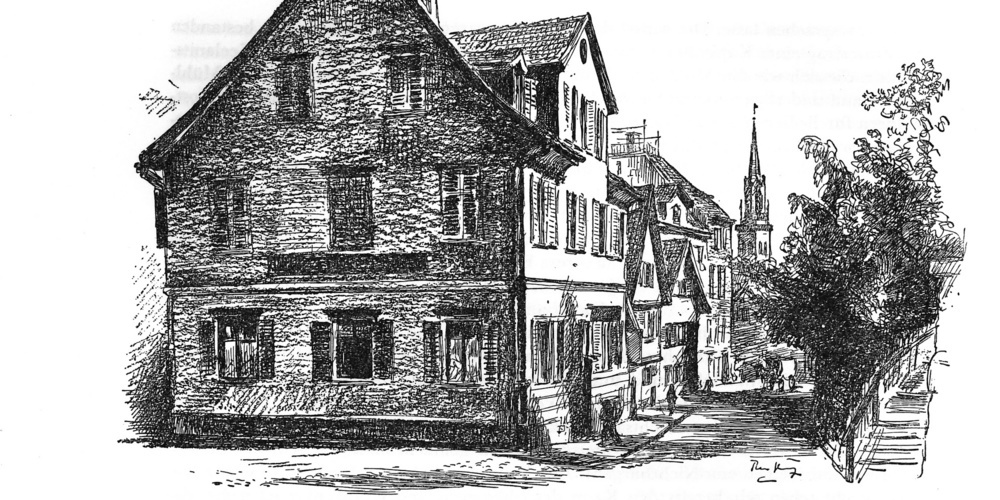

Auf einem Planprospekt, der die Stadt St.Gallen im 17. Jahrhundert zeigt, ist ausserhalb der Stadtmauer, zwischen der heutigen Wassergasse und der Bernegg, ein Feld eingezeichnet und angeschrieben mit «zu St.Gallen Brunn». Von dem heute nicht mehr bekannten Namen «St.Gallenbrunnen» ist bereits um 1300 als «de Fonte sancti Galli», als von einer dem heiligen Gallus geweihten Quelle, die Rede. Im Jahr 1492 wird ein Garten zu «Sant gallen brunnen» erwähnt, der an die Bernegg und «an die stras» anstosse. Um 1589 baute der schwerreiche Hans Schlumpf (1541-1594) das heutige Stadthaus an der Gallusstrasse. Gleichzeitig errichtete er auf seinem Acker am Stadtgraben, hinter dem Grünen Turm, ein Sommerhaus mit zwei Stockwerken, um «bei neuer Heimsuchung der Stadt durch die Pest in nächster Nähe einen Zufluchtsort zur Verfügung zu haben».

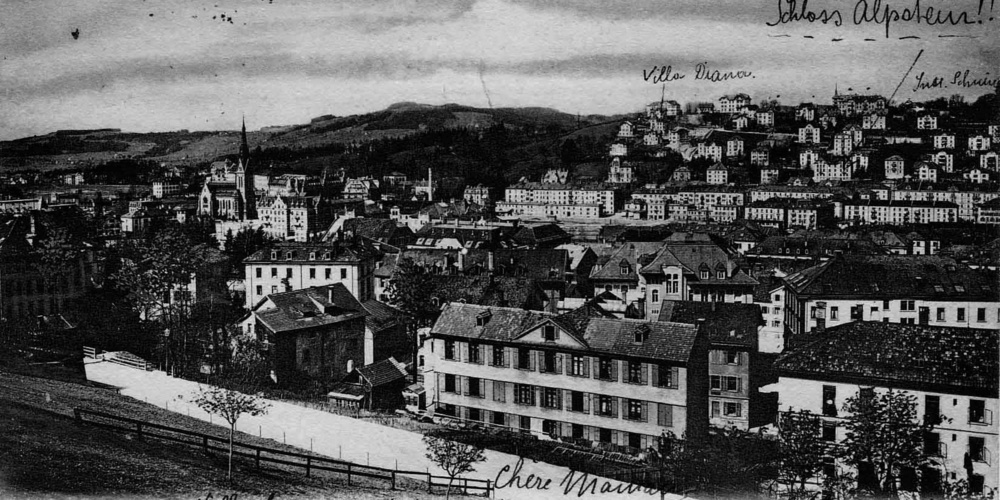

In der «Beschreibung der Stadt St.Gallen» von 1761 lesen wir: «Auf der Mittags- und Abend-Seiten denn ist St.Galli Brunn, KugelMoos, St.Leonhard, u.s.f. mit vielen und theils schönen Lust- und Land-Häuseren, Gärten und Aeckeren, wie rings herum auf der Ebne und beydseitigen Bergen wohl versehen.» «St.Gallus Brunn» findet sich dann auch auf einem «Grundriss der Stadt St.Gallen» von 1809. «Gallusbrunnen» (Wassergasse) wird noch erwähnt in den Adressbüchern der Stadt St.Gallen von 1861 bis 1875. Dazu schrieb der Maler und Geschichtsschreiber Georg Leonhard Hartmann (1764-1828): «Zuoberst an der obern Grabengasse liegt, an dem Fusse der Berneck, die alte Vorstadt St.Gallibrunnen, in der nunmehr das sogenannte Seelenhaus, das heisst das Krankenhaus für Fremde, sich befindet.» Das «Seelenhaus» ist an der heutigen Wassergasse eingetragen als «Fremden Spital» auf dem «Uebersichtsplan der Stadtgemeinde St.Gallen» von 1863. Diese «Wohlfahrtseinrichtung» befand sich in der Spiservorstadt, bis sie 1821 «als neues Seelhaus oder Fremdenspital» an der Wassergasse eingerichtet werden konnte. Aufnahme fanden durchreisende dürftige Kranke und Arme sowie in der Stadt angestellte Dienstboten, Knechte und Handwerksgesellen.