Auf das Jahresende habe ich mich gefragt, wie denn das weitergehen wird? Nun hatten wir einen hohen R-Wert, nun ist er wieder tiefer, also kann man die Skigebiete teilweise wieder öffnen. Die einen Kantone öffnen, die anderen nicht. Unverständnis und Wut macht sich breit. Für mich gibt das keine Logik.

In den Geschäften wurden wieder überall Pfeile und Absperrungen montiert. Im Zug fahren darf man mit der Maske fahren. In der Seilbahn darf man nun mit der Maske fahren oder nicht? Wie soll denn das weitergehen? Gibt es da nicht automatisch eine grosse Unsicherheit, manchmal sogar Wut, weil man die Massnahmen nicht richtig versteht?

Das Virus ist nicht böse

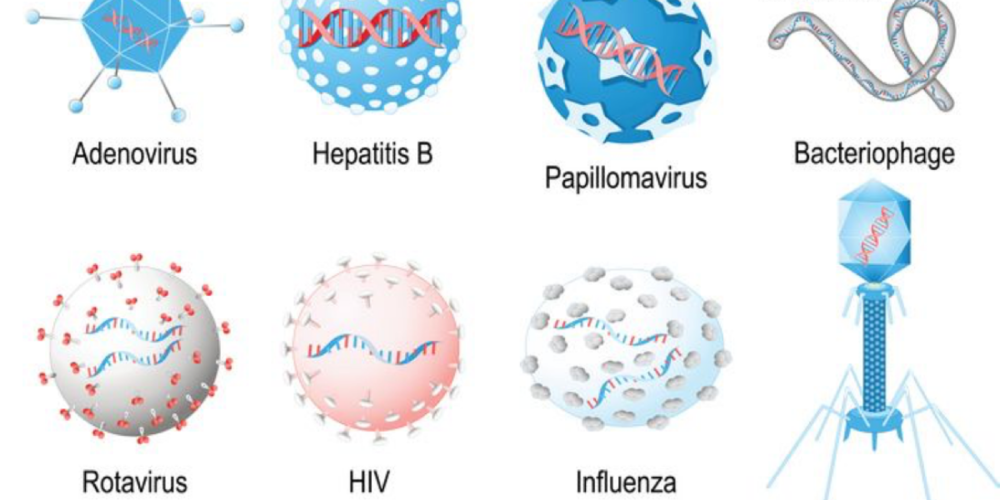

Seit Dreiviertel Jahr quälen wir uns mit einem Virus, der uns grundsätzlich nichts Böses will. Das bestätigte mir letzthin ein Architekt, dessen Freund ein Arzt ist. Dieser sagte ihm vor Kurzem, dass das Virus grundsätzlich keinen Menschen töten möchte. Es kommt, schwächt sich ab, mutiert, mutiert wieder, kommt, schwächt sich ab und geht wieder. So war es immer, und so wird es bleiben. Deswegen haben wir auch jedes Jahr mehrere neue Grippestämme. Das Covid-19 aggressiver unterwegs ist als die herkömmlichen, ist unbestritten. Doch auch das wird wieder kommen.