Als «Missive des Monats» stellen wir Ihnen jeden ersten Freitag im Monat ein besonders interessantes Schriftstück vor. Anfang Monat ist eine neue Etappe erschienen, nun sind alle Missiven von 1417 bis Anfang 1470 online. Heute widmen wir uns einer neu publizierten Missive aus dem Jahr 1465: Es geht darin um den Vorwurf des sexuellen Missbrauchs im städtischen Spital.

Schon im Spätmittelalter war Missbrauch schwer nachweisbar und es konnte oft nur mit Befragungen vorgegangen werden. Ein Fall aus dem Jahr 1465 zeigt auf, wie schwierig es war und ist, bei sexuellen Missbrauchsfällen ohne Beweise zu einem Entscheid zu kommen.

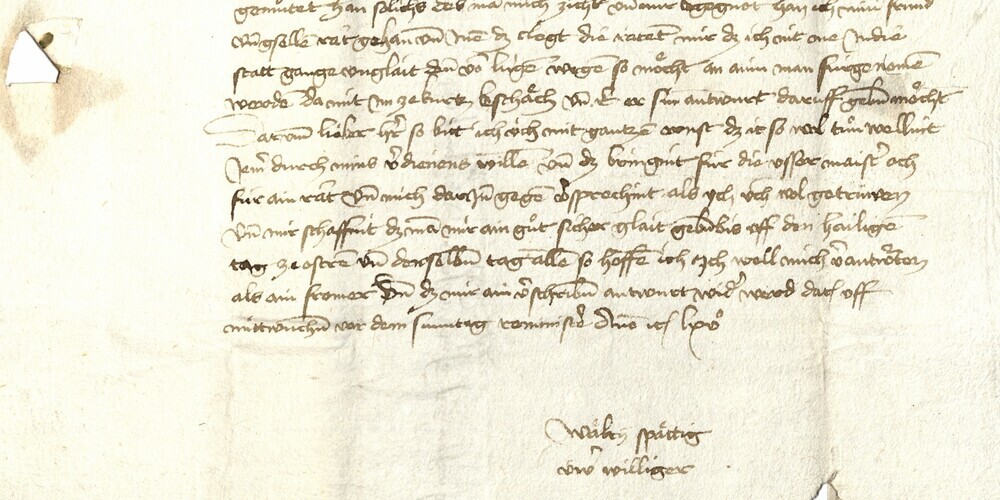

Der des Übergriffs beschuldigte Walter Spättig bat in einer Missive den Bürgermeister zu St.Gallen, gegen Gerüchte vorzugehen, die im Spital und in der Stadt über ihn verbreitet würden. Ihm wurde von diversen Leuten vorgeworfen, ein «lahmes» Mädchen im Spital missbraucht zu haben. Um seine angebliche Unschuld zu beweisen, bat er, dass das Mädchen im Haus des Spitalmeisters befragt werde.

Das Mädchen sollte gefragt werden, wer es zur Verbreitung solcher Lügen angestiftet habe. Falls das Mädchen die Aussage verweigern wolle, solle es von Frauen ausserhalb des Spitals untersucht werden. Spättig bat im Brief darum, seinen Fall vor die Spitalkommission (Spitalaussermeister) und den Stadtrat zu bringen.

Der Brief zeigt nur die Sichtweise von Walter Spättig, dem mutmasslichen Täter, auf. Es lag in seinem Interesse, dem Gerücht nachzugehen und seine Unschuld zu beweisen, denn man hatte ihm einen Platz im Heiliggeistspital St.Gallen zugesprochen.

Spitäler des Mittelalters dienten nicht nur der Aufnahme von Kranken, sondern auch als Altersheim. Bei Spättig wird es sich vermutlich um eine ältere Person gehandelt haben, die gegen Bezahlung den Lebensabend im Spital verbringen wollte.

Der weitere Verlauf des Falls ist leider nicht belegt, denn die Protokolle des Spitalaussermeisters sind erst ab 1569 erhalten. Auch sonstige schriftliche Dokumente wie die Ratsprotokolle ab 1477 oder die Gerichtsbücher ab 1490, die in solchen Fällen Auskunft geben könnten, setzen in der Überlieferung erst später als die Missive von 1465 ein.